F1の種に対する誤解とその誤解の生まれた背景

農業界だけでなく、食関連や園芸関係者の間でも「F1種」また「F1」としてその言葉が広く知られるようになった。F1 種はある母親とある父親を交雑させてできた1代目の種子のことで、他に固定種や在来種などの種類(正確には区分による違い)がある。

近年、F1種について一部メディアではF1が危険であると報じられることがある。今回はF1種の良し悪しについてではなく、F1種の成り立ちやF1種=危険というような論調が生まれた背景について説明する。なお、今回はF1 種とは?という基礎的な部分からの説明になるため、既に知っているという方は「F1種に対する誤解」から読んでいただければと思う。

・F1種とは

・F1 種の特徴(メリット)

・F1 種の作り方

・F1種に対する誤解

・どうしてF1種は悪者扱いされるのか?

F1種とは

F1種の説明をする前に先ずは「遺伝」について簡単に説明をする。

とは言っても高校生物のおさらい程度なのでこの段落は読み飛ばしてもらってもかまわない。

遺伝は生殖により親から子へと形質が伝わる現象のことで、染色体が遺伝情報の発現と遺伝子を担っているとされている。通常染色体は2個1組で存在しており、人間の場合46本の染色体を持ち、生物によって染色体の数は異なる。

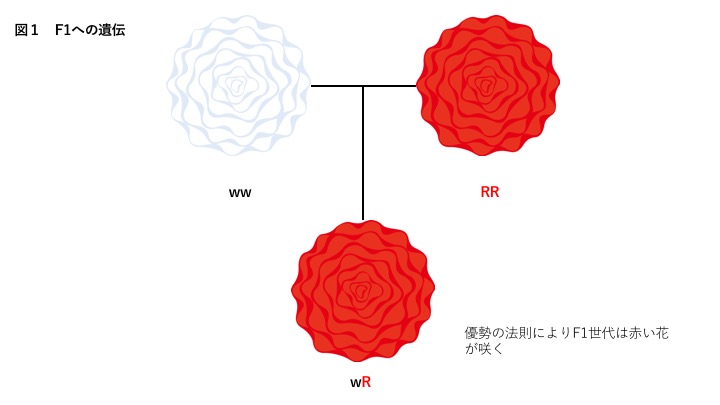

例えば図1にあるように白い花の咲くwwと赤い花の咲くRRという遺伝子を持つ両親がおり、それをかけ合わせた場合、子の遺伝子はwRとなる。その際、「優勢の法則」というものがあり、両親の優勢遺伝子が子に発現する。この場合、赤い花が咲く遺伝子Rが優勢とするのであれば、子は全て赤い花が咲く(正確には低確率で白い花も咲く)。

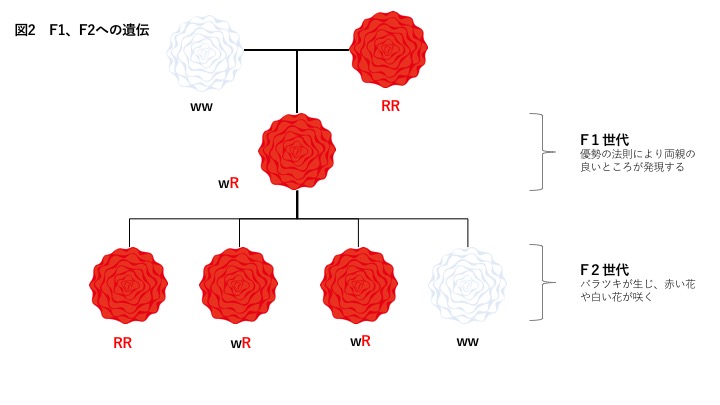

このように生殖により生まれた最初の世代を「F1」と呼ぶ。F1種がそのあと子孫を残した場合、その次の世大を「F2」と呼ぶ。このように最初の親から生まれた1世代目をF1と呼び、次の世代をF2、F3となる。

ここでポイントとなるのは、F1は両親から優勢の遺伝子のみが発現するため赤い花が咲くが、F2世代は遺伝子がww、wR、wR、RRとなるため白い花が発現する個体も生まれ、F1とF2では同じ系統でも異なる特徴をもった個体が発現する。(図2)このように世代を重ねることで、発現する特徴は徐々に変化していく。

種苗の世界では大きさや味、病気への強さなど人間にとって都合が良い特徴が発現したほうが良いため、様々な両親をかけ合わせF1種として流通させているが、上記で説明した通りF1 は特殊なものでも、複雑なものでもなくただ通常の交配の結果生まれた種でしかない。

F1種の特徴

F1種は決して特殊でも特別なものでもない。ではなぜ、F1種が世の中にこれだけ流通しているのかについてはF1種の特徴を理解すれば、それだけで説明は事足りものと思う。

F1種は異なる両親の交配の結果生まれる種であり、その際「優勢の法則」が働くため両親の優勢部分がF1種には発現する。つまり、両親の良い部分の特徴を持った種がF1種なのである。例えば、病気に強いが味が良くない父親と、病気に弱いが味が良い母親で掛け合わせを行った場合、父親の病気に強い部分と母親の味が良い部分が発現し「病気に強く味が良い」F1が生まれるのである。

このようにF1 は人間にとって都合の良いのである。

そして、F1 種からできた次の世代であるF2種は上述した通り、形体にバラつきが生じF1 種とは異なる特徴をもった個体が生まれる(図2)。そのため、農家など生産者にとっては病気に強く美味しい品種が望ましいがF2では病気に弱く味が悪い個体が一定数出てしまうため、安定した生産という観点では都合が悪い。

ここまでの内容でもはや言わずもがなだとは思うが、F1種は安定した生産ができるため、農家は敢えて自分たちでF1種から種を採取することはなく、毎年種苗会社からF1種の種を購入するのである。

F1種の生産方法

先ず「自家受粉」と「自家不和合性」について簡単に説明する。自家受粉は受粉を自身の個体だけで完了させることである。簡単に言えば1株に咲く花の花粉が雌しべに受粉し種を作ることができる機能である。一方で「自家不和合性」は自身の株で咲いた花の花粉をいくらつけても受粉せず、他の個体、もしくは他の種類の花粉をつける必要がある。

これは植物によって異なり、前者は他の個体がいなくても種子を残せる、いわばクローンで子孫を残す。後者は他の個体または種類がないと子孫を残せないが、他の種と交雑することで新しい特徴をもった種を残す可能性を広げる。それぞれの生存競争の手段選択であると言われている。

余談であるが道端に咲くスミレは両方の機能を持ち春には紫の花を咲かせ他個体と受粉し種子を残す、秋には閉鎖花という茶色の六角のような地味な花を着け、自らの花の中で受粉を完了させる。これはスミレが1つの種類で「自家受粉」と「自家不和合性」の2種類の機能をもっていることを示している。

F1種は2つの異なる両親を掛け合わせることで、それぞれの特徴をもった種を作る必要があり、自家受粉をする品種はF1を作る上では都合が良くない。そのため最も原始的な方法としては「除雄」といって、花が咲く前につぼみを開きおしべをピンセットで除去し自家受粉を防ぐ。そして父親となる植物の雄しべから花粉を集め、綿棒等で人工的に花粉をつけることで受粉をさせる。この方法は日本で開発され、古くからこの方法でF1種が生産されてきた。

一方で除雄はマンパワーを要し、F1種の大量生産には向いていない。そこで現在では「自家不和合性」を利用した方法でF1種を生産している。F1 種は異なる両親を掛け合わせることで生産されるが、仮にF1種をクローンで増やすことができる、すなわち「自家不和合性」を無理やり「自家受粉」できるようにすれば良い。

その方法は、先ず母親となる植物体を密閉したハウス内に入れ、花が咲くころに二酸化炭素を入れる。通常大気中の二酸化炭素濃度は0.036%程度だが、100倍以上の3〜5%前後まで二酸化炭素濃度を高める。すると母親個体の生理が狂い本来「自家不和合性」の特徴を持つ種類が「自家受粉」をしてしまう。

二酸化炭素濃度の高くなったハウスに人が入る酸欠になってしまうためポリネーターとしてミツバチをハウス内に放つ(ポリネーターとしてのミツバチについてはこちらを参照)。ミツバチは体内にヘモグロビンを持たないため、酸欠になることなくハウス内で蜜を集め受粉をしてくれる。現在はミツバチと二酸化炭素を用いた方法が一般的になっている。

以上のような方法でF1種は作られるが、決して実験室のようなところで薬品などを投与して作られるようなものではない。

F1 種に対する誤解

ここまでF1種の作り方、特徴などを説明してきた。専門的な話や詳細な話は省いたがF1 種について大凡のことはご理解頂けたのではないかと思う。ここまでの説明の中でF1種=危険と感じる部分についてはなかったのではないだろうか?しかし、世の中的にはF1 種=危険と論じられることも多く、その具体的な誤解例について説明をしていく。

誤解①:F1種は種が作れない

結論から言うとF1種からも種の採取は可能である。ただしF2世代は上述した通り、発現する個体にバラツキは生じる。そのため、「F1 種からは良い種は採れない」ということがいつの間にかF1 種は種ができないというふうに誤解されてしまった可能性がある。

また中にはそれでもF1 種の中には種を作れない品種があると言う人もおり、それについては、次のような事実と混同されてしまっているものと考えられる。

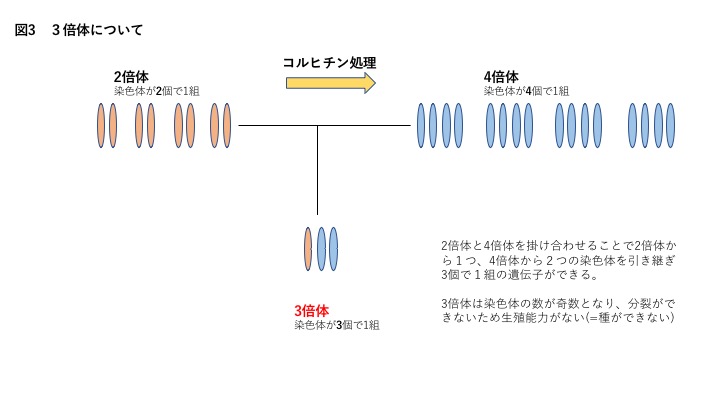

それは「3倍体のF1 種子」である。3倍体とは2倍体と4倍体の両親をかけ合わせてできた子のことで、例えば種無しのスイカやビワのことである。3倍体について簡単に説明しておくと最初に説明したように生物によってもつ染色体の数は異なるが基本的に2個で1組というのが基本である。

しかし、コルヒチン処理というものを行うこと生育過程で染色体の数を2倍に増やすことができ、これを4倍体と呼ぶ。この4倍体の個体と2倍体の個体を掛け合わせることで3倍体の個体が生まれる(図3)。3倍体は染色体の数が奇数となるため、分裂ができず子孫を残すことができない。すなわち「種なし」を人工的に作ることができるのである。

このように「種なし〇〇「として市販されている品種もあり、もちろんこれもF1 種ではあるため、「F1 種=種ができない」と言われるようになったきっかけになった可能性もある。

実際F1 種からも3倍体を除き、種はできるしF1 種と同じ特徴をもつF2 世代が生まれることもある。

誤解②:F1 種は遺伝子組換えである

これも問題をより大きくしている誤解である。結論を言うとF1種は遺伝子組換え植物ではない。

遺伝子組換植物が人体に悪影響を与えると言われており、遺伝子組み換えとF1種を混同し、F1種は危ないものという誤解である。実際遺伝子組換植物が危ないと言われていることにも明確な科学的な根拠はなく実際は遺伝子組換え植物が自然界に逸脱した際に除去方法がないため、食という領域よりも環境という面から遺伝子組換え植物の導入が避けられてきたという背景がある。このあたりについてもいずれ記事化したいと思う。

さて、遺伝子組み換えとF1の製造方法はまるで異なる、F1種の作り方は前述した通り異なる両親をピンセットで受粉させるか、ミツバチを使って自家受粉させるかである。一方遺伝子組換はもう少し複雑で「アグロバクテリウム法」というバクテリアを用いた方法を使用する。極簡単に説明をすると遺伝子を組み替えたプラスミド(アグロバクテリウム内の遺伝子)に植物体の一部を浸す。プラスミドが植物の細胞内に入り込み、その植物は再度成長を始める。その際植物は根から、葉、実に至るまで全ての細胞が組み換えされており、そこからできた花粉が他の個体と受粉することで遺伝子の組み換えがされた種が生まれるのある。

遺伝子組換えとF1は受粉をするという点では共通だが、製造の方法がまるで異なる。しかし、それぞれ専門的な話でありどちらも正しく理解することはやや難易度が高い。そのためそれらが混同され説明されたり、理解されたりすることもあり、F1=遺伝子組み換え=危険という誤解が生まれている。

このようにF1に対する誤解は意外と多いというのが実情である。

どうしてF1種は悪者扱いされるのか?

F1 種を食べると男性の生殖能力が低下すると様々なメディア等で報じられることもあり、それによりF1種は危険であると言われるようになった。

この説明をする前に雄性不稔について説明をする。雄性不稔とは極簡単に説明すれば雄しべの生殖能力を欠く状態のことである。上述した通り、従来F1を作るには雄しべを取り除いてきたが、雄性不稔の発現した個体はわざわざ雄しべを取り除く必要性もないのでF1種を作り出すには非常に有用である。そのような個体はブリーダー(種を作る人)には相当重宝される。雄性不稔を発現した個体を増やし、そこに他の個体でできた花粉をつければ「除雄」の必要もなくF1を作れるからである。現在流通しているF1 種の母親個体は雄性不稔が発現した個体であることも少なくない。

ブリーダーにとっては都合が良い雄性不稔だが、雄性不稔が発生する原因はミトコンドリアの異常であるとさるとされており、異常のあるミトコンドリアを持つF1種からできた野菜を食べることで人間にも雄性不稔、すなわち生殖能力の低下が発生するのでは?という話がよくされる。

これについての真偽はまだ明らかなになっていない。一方で、F1 種が男性の生殖能力を奪う(もしくは低下させる)という事実も存在していない。

F1 種を食べると精子が減るという話の根拠として中村ら(2006)の研究がよく引用される。研究内容は、生殖能力を下げる異常をもったミトコンドリアを通常のマウスに導入した結果、導入されたマウスの生殖能力が低下したというものである。

これによりミトコンドリアの異常が生殖能力の低下をもたらすことが証明された。しかし、これはあくまでミトコンドリアの異常が影響をあたえるということを証明したに過ぎない。実験過程として異常のあるミトコンドリアに対して濃縮、遠心分離、導入後電気刺激を与えるという自然界では決して起こり得ない特殊な処置を行うことで初めて導入されたもので、摂食による導入ではない。そのため雄性不稔の発現している母親からできたF1種を摂取することで人間の生殖能力が低下するということはあまりに危険なヒモ付である。

そのためF1 種を食べると人体、特に生殖能力に悪影響を与えると一部メディアで報じられているが、実際そのような事実はなくその根拠として引用されている研究報告に対するヒモ付もあまりに関係性が薄い。

またここからは推察であるが、ここまでF1種が危険だと言われるようになった背景には野口勲氏の「種が危ない」という著書の影響も大きいと思われる。

この著書を読んだ方も少なくないだろうが、野口氏は著書内でも必ずしもF1を危険とは言っておらず、F1種の流通量が増えることで、今まで存在していた固定種や在来種の数が減り多様性が減っていくという意味で「種が危ない」と主張している。

しかし著書のタイトルが独り歩きし、「F1の種は危ない」と認識している人が少なからずいると思われる。このような状況がありF1 の種が危ないという論調が加速度的に広まったものと考えられる。

F1種について様々な意見がある。F1種の対極にある固定種、在来種が最も安全であると主張する人も少なくない。しかし、F1種は今日までの安定した食料供給を支えてきた種であることは事実であり、普段何気なく口にしている9割以上の野菜もF1種であるとされている。

その中でF1種についてより詳細な知見を得ることも重要なことであるが、必要以上に危険と騒ぎ立てる必要性もない。

最終的には自己の判断であり、いたずらにF1種を否定することはできない。

▶関連記事

2018.06.08

種苗法による自家増殖原則禁止の理解と誤解

2017.08.21

固定種・在来種を生産する農家「石塚千賀良」さんインタビュー

2017.08.09

ネオニコチノイド系農薬とミツバチと社会

2017.07.05

「日本の種子(たね)を守る会」発足・JAと生協が連携