「食の安全」に関する意識が高まっていることは周知の事実であり、農業界においても有機JAS認定農家が増加しており、その機運は農業界でも見受けられる。食の安全意識が高まること、またそれに伴い有機栽培などが広がることは良いことであるが、一方で「農薬=危険」というイメージも合わせて広がっている。

特に残留農薬については、ここ20-30年のもの間危険性について議論がされており、TTP参入(するかどうかは別として)をきっかけに世界の基準との比較もされるようになってきた。特に日本の残留農薬基準は世界より甘いという報道がされることもあるが、果たしてそれはどうなのか?ということについて今回は説明をしたいと思う。

農薬についての基礎知識と歴史

先ず、残留農薬についての理解を深めてもらうために、そもそもの農薬とそれに関する法律等について簡単に説明する。農薬とは農薬取締法により下記のように説明されている。

農薬」とは、「農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる植物成長調整剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。

農薬取締法による定義はやや難しいが、簡単に言えば農作物の栽培において、雑草や虫などを防いだり、予防したりするもの全般を指し、アイガモ農法など知られるアイガモも農作物にとって不要な草を食べることから農薬取締法では「農薬」としてカテゴライズされる。

農作業において虫の防除や除草などは非常に重労働であり、病気の発生は収量に直結し、強いては農家の収入に大きな影響を与える。江戸時代には村人全員で太鼓をたたき、松明を焚きながら田んぼの周りを歩き、虫を追い払ったり、クジラの油を田んぼに撒き防虫したりと様々な工夫がなされたがどれも非常に重労働で、確実に効果を得られるものばかりでもなかった。

そこで、戦後になると化学合成農薬が次々と開発され、農作業の収量拡大や作業の効率化がなされるようになった。例えば除草作業では、化学合成農薬の発明後では作業時間が1/10程度にまで縮小されたという研究結果もある。もちろん農薬による進歩だけでははないが、1940年〜1960年代の農業革命(緑の革命)により世界的も米や小麦などの収量が一気に増加している。このように化学合成農薬が発明されたことにより、労働力の効率化、収量の増加などがもたらされ、世界の食糧事情を支えてきた。

緑の革命がおきた1940年代日本は終戦を迎え、食糧が足らず国を上げて食糧の増産へと注力していた。1948年に農薬取締法が制定されるものの、食糧が足らず量産という方針の中で、きちんとした取締が行われておらず、粗悪な農薬が流通していた時代でもある。そのような歴史背景もあり、1963年、1971年に2回の大規模な法改正が行われ、残留農薬に対する整備強化や登録制度の強化が行われた。1963年の改正では農薬が自然環境、主に水産生物に与える影響を考慮したものであったが、1971年には人畜を対象とした農薬の影響を反映したもので、ここで「人」に対する農薬の影響がクローズアップされるようになった。

そして2002年には登録されている農薬についても使用者(主に農家)が使用回数、量を記録として残すことが義務化されたり、2003年には登録のない農薬を販売した場合回収を規定させたりするよう改訂され、農薬に対する取り締まりはますます厳しくなっていく。

農薬は労働力の効率化や、収量の増加などのメリットをもたらしてきたが、一方で自然環境や人体への影響などデメリットももたらしてきた。そのため法律が整備され、農薬の登録や安全性の検査なども研究開発が重ねられ、より安全に農薬のメリットが得られるように日々改善されている。

ここで重要なことは先ず、農薬=悪ということではなく農薬により恩恵も多大に受けてきたという事実をフラットに認めることである。そのうえで農薬に関するデメリット、正しくは「欠点」があり、その部分をどうコントロールするか?ということであり、歴史を振り返った時に農薬が全ての悪の元凶という理論はやや危険である。

残留農薬の基準

ここまで農薬の歴史について簡単に触れてきた。あくまで農薬は今の生活を支えるうえで重要なものであり、一方で「欠点」部分をどう見るか?ということが重要であると説明した。ここからは本題である残留農薬について説明していく。

先ず残留農薬とは?というそもそも論であるが、生産の工程で付着した農薬のことを残留農薬と呼んでいる。もちろん農薬をそのまま摂取することは人体的に影響を及ぼすため、どれくらいの残留農薬であれば人体に影響がないか?ということについて明確に基準が設けられている。

残留農薬の基準を決める要素は下記の2つによって設定される。

①一日当たりの摂取量(一日摂取許容量, ADI:Acceptable Daily Intake)

②人がその農薬を24時間又はそれより短い時間経口摂取した場合に健康に悪影響を示さないと推定される一日当たりの摂取量(急性参照用量, ARfD:Acute Reference Dose)

このように設定されているが前者ADIは生涯毎日摂取できる許容量のことで、後者ARfDは短期(24時間以内)に摂取できる許容量のことである。例えばある農薬ではADIで0.1mg、ARfDでは10mgのように設定される(実際ppmにより算出)。そしてその基準としては下記のような手順で決められている。

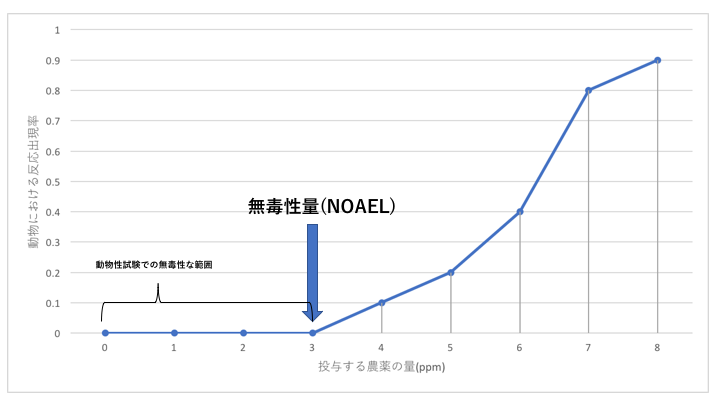

①ラットやマウスを用いた毒性試験の実施

②毒性の発現しない量と明らかに毒性の発現する量を算出

③毒性の発現しない量(NOAEL)に安全係数をかける(基本は1/100倍)

これによりADIとARfDが算出される。

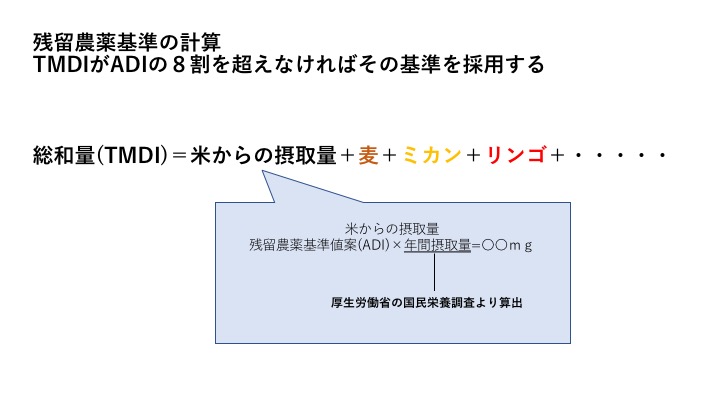

更に我々は単一の作物だけでなく、米や野菜など多くの種類の農作物を摂取する。そのため厚生省が行っている「国民栄養調査」の結果を用いて、年間で摂取する量を合計し、その合計がADI値の8割に満たななかった場合採用となる。

この残留農薬基準値を元に散布可能な農薬の量や濃度、回数などが定められている。なお残留農薬基準は厚生労働省、農薬取締法による散布回数などの規定は農水省によって定められており、両者連携して基準を設けている。

基準は国際的にみて厳しいのか?緩いのか?

ここまで少し長くなったが、農薬の歴史と残留農薬について説明をしてきた。さて、昨今日本の残留農薬基準は世界的に見て甘いとか、アメリカはもっと甘いという報道がなされている。この件については結論から言うと作物、農薬によって様々である。

例えば、ブルーベリーに使用される農薬に含まれるアジンホスメチル(殺虫剤)は国際基準よりも5倍厳しく設定されており、ぶどうのイミダクロプリド(殺虫剤)は国際基準よりも1/3程度緩く設定されている。ではなぜ日本と国際基準では数値が異なるのか説明する。

①年間摂取量が異なる

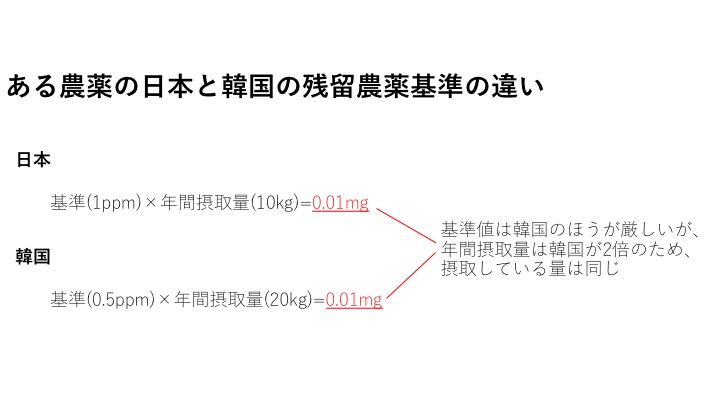

ここで思い出してほしいのが、前述した通り残留農薬基準はADIに年間で摂取する作物の量をかけあわせた総和である。つまり、我々日本人と海外ではそもそも農作物毎に摂取する量が異なるため、各農薬に対する基準は異なって当たり前なのである。

例えば白菜を1つとっても日本と韓国では摂取量が異なる。白菜に使用されるある農薬のADIの基準が日本では1ppmで、韓国は0.5ppmだとする。韓国の白菜消費量が日本の2倍以上ある場合、その農薬の摂取量は日本と韓国で同じという結果になる。

②体質の違い

そしてもう1つ考慮するのは、ADIを算出するときに使用した安全係数である。この安全件数はあくまで日本人を基準に用いられている。しかし、日本と海外では体質も異なるため、ある農薬に対する抵抗性も国によって異なる。

国によって平均慎重や寿命が異なるように農薬に対する抵抗性等も一律同じではない。そこも数値への違いに影響を与えている。

③生産手段の違い

国によって気温や土壌環境、降雨量などが異なればもちろんのことながら同じ農作物であっても生産方法は変わってくる。そのため、ある農薬を全く使用せずに生産できる国もあれば、その農薬を多量しなければ生産できない国も存在する。

例えばA国で発生する病害虫がB国では一切発生しないとする。この場合A国とB国では使用する殺虫剤が異なり、すなわち残留する量も異なることは明らかである。そのためA国とB国では特定の農薬に対する基準値はもちろんのことながら異なる。

つまり、ある特定の品目における特定の農薬の基準が高い低いということはあっても、一概にそれだけでどちらが厳しいか?ということは難しい議論である。すなわち日本の基準が厳しい、緩いかは作物と農薬、年間の総摂取量などを総合的に加味して考えないといけないのである。

それでもどうして危険という不安は拭い去れないのか?

ここまで残留農薬の基準や、世界との比較について説明してきた。ここまでの説明で日本の残留農薬に関する基準は厳しく、世界との比較も必ずしも一律で比較が難しいものであることはご理解頂けたと思う。

しかしどうして、残留農薬=危険というイメージが先行しているのか?それについていくつか面白い説明がされている。

平沢(2016)はメディアのバイアスについて説明している。具体的にはメディア(主にテレビや雑誌)では農薬に限らず「危険」というイメージは専攻しやすく、また資料率(WebメディアならPV)を稼ぎやすいという、メディアサイド側の事情も大きいとしている。本来「安全」と「危険」という両面で議論すべき内容でも「危険」という方向で説明したほうが数字が良いということからそちらに寄せてしまうということである。ちなみに平沢は1度危険と周知してしまったことを「安全」と再認識してもらうためには、危険と報じた情報量の10倍の周知をしなければ状況が変わらないと説明している。

また大野(2016)は、複数の情報源から異なる矛盾する情報(ここでは農薬の安全性と危険性)を受け取ると、リスク面(ここでは農薬の危険性)が課題評価されてしまうという認知バイアスについて説明している。

また両名ともメディアや情報源の責任についても言及しながら、最終的に人は感情的な生き物であり、いくら数値や理論で安全性が証明されていたとしても感情的に危険と思ってしまうケースも少ないと指摘している。

つまり、日本の農作物が世界と比べて残留農薬の基準が甘いということについてはここまで事実をベースに説明してきた。しかし、事実はとは異なる部分での感情的な面で危険性が拭い去れないというは個人の判断であり、個人の判断に委ねられることになると思う。

▶関連記事

2018.01.15

有機JASに関する誤解と有機JASの本来の意味

2017.08.09

ネオニコチノイド系農薬とミツバチと社会